Рубрика МКБ-10: Q14.2

МКБ-10 / Q00-Q99 КЛАСС XVII Врожденные аномалии пороки развития, деформации и хромосомные нарушения / Q10-Q18 Врожденные аномалии пороки развития глаза, уха, лица и шеи / Q14 Врожденные аномалии (пороки развития) заднего сегмента глаза

Определение и общие сведения[править]

Гипоплазия зрительного нерва

Врождённая непрогрессирующая аномалия, связанная со снижением количества аксонов, формирующих зрительный нерв при нормальном развитии.

Эпидемиология

Частота заболевания — приблизительно 1 случай на 50 000.

Этиология и патогенез[править]

Нарушение развития ганглиозных клеток, происходящее в зародышевый период (величина зародыша 15-19 мм) и обусловленное множеством факторов. Обычно гипоплазия идиопатическая, но может быть результатом СД у матери или воздействия лекарственных препаратов и токсических веществ (хинин, фенитоин, алкоголь и др.).

Клинические проявления[править]

Диск уменьшен в размере, бледный, окружён слабо выраженным пигментным кольцом. Наружное кольцо (величиной с нормальный диск) состоит из решётчатой пластинки, пигментированной склеры и хориоидеи. Варианты: жёлто-белого цвета маленький диск с двойным кольцом или полное отсутствие нерва и аплазия сосудов. При двустороннем процессе диск часто трудно обнаружить, в этом случае его определяют по ходу сосудов.

Гипоплазия зрительного нерва сопровождается двусторонним снижением зрения (в 80% случаев от средней степени до полной слепоты).

При сохранности центрального зрения возможно обнаружение дефектов в полях зрения. Афферентный зрачковый рефлекс отсутствует. Одностороннее изменение ДЗН часто сочетается с косоглазием и может быть замечено по относительному афферентному зрачковому дефекту, а также односторонней слабой или отсутствующей фиксации (вместо установочного нистагма).

Возможен симптом «двойного кольца», обусловленный тем, что уменьшенный диск окружён пигментным эпителием, заполняющим пространство от его краёв до границы склерального канала нормального размера.

Оптическая гипоплазия нерва редко сочетается с септооптической дисплазией [синдром Морсье: отсутствие прозрачной перегородки (septum pellucidum) и гипофиза, что сопровождается расстройствами функций щитовидной железы и другими гормональными нарушениями; возможно замедление роста, приступы гипогликемии, часто сочетается с замедлением умственного развития и мальформациями мозговых структур].

Врожденная аномалия диска зрительного нерва: Диагностика[править]

а) Лабораторные исследования

Световая микроскопия: уменьшение количества аксонов ганглиозных клеток, истончение слоя нервных волокон.

б) Инструментальные исследования

Автоматическая периметрия, определение пороговой чувствительности, ручная кинетическая периметрия по Гольдману для выявления дефектов в поле зрения. КТ, MРT: для выявления отсутствующих областей мозга (прозрачная перегородка, гипофиз). ЗВП: для уточнения сохранности аксонов ганглиозных клеток. ЭРГ: для оценки функции сетчатки.

Дифференциальный диагноз[править]

С атрофией или аплазией зрительного нерва.

Врожденная аномалия диска зрительного нерва: Лечение[править]

а) Цели лечения

Улучшение зрительных функций.

б) Хирургическое лечение

Оперативное лечение косоглазия с косметической целью.

Показания к консультации других специалистов

При сочетании аномалии с патологией нервной и эндокринной систем нужна консультация невропатолога и эндокринолога.

Примерные сроки нетрудоспособности

Зависят от степени снижения остроты зрения. При двусторонней слепоте — оформление группы инвалидности с последующим специальным образованием и трудоустройством.

Дальнейшее ведение

Динамическое наблюдение эндокринологом, невропатологом.

Информация для пациента

Необходимы выбор формы образования и трудоустройства, адекватные возможностям зрительной и других систем.

Прогноз

Заболевание не прогрессирует.

Профилактика[править]

Прочее[править]

Миелиновые волокна сетчатки

Миелиновые волокна диска зрительного нерва и сетчатки — это врожденная аномалия развития, которая присутствует примерно у 1% населения.

Все аксоны после отхождения от тела клетки покрываются миелиновой (липопротеиновой) оболочкой белого цвета. Она препятствует рассеиванию импульса, идущего по волокну на прилегающие осевые цилиндры. В норме миелинизированные нервные волокна зрительного нерва обычно не проходят дистальнее заднего края решетчатой пластинки. Иногда миелиновые волокна распространяются на диск зрительного нерва и сетчатку, прилегающую к диску зрительного нерва. В зависимости от количества миелиновых волокон сосуды диска зрительного нерва и сетчатки могут прикрываться этими волокнами и быть недоступными визуализации. Патогенез, как полагают, связан с наличием эктопических олигодендроцитоподобных клеток в сетчатке в результате внутриутробного развития или приобретенного инсульта.

Миелиновые волокна сетчатки наблюдают при всех типах рефракции, на зрительные функции она, как правило, не влияет. Если в патологический процесс вовлечена макулярная область, развивается амблиопия. Миелиновые волокна сетчатки могут сочетаться с другими аномалиями развития — микрофтальмом, колобомой хориоидеи.

Синдром утреннего сияния

Синонимы: эктазическая колобома, morning glory syndrome, синдром вьюнка

Синдром утреннего сияния — это оптическая невропатия, характеризующаяся врожденной воронкообразной экскавацией заднего дна, которая включает в себя дефект оптического диска.

Синдром утреннего сияния обычно односторонний и может приводить к уменьшению остроты зрения с наилучшей коррекцией. Синдром утреннего сияния наблюдается изолированно, либо ассоциируется с другими окулярными или неокулярными аномалиями.

Источники (ссылки)[править]

Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник / Тахчиди Х.П., Ярцева Н.С., Гаврилова Н.А., Деев Л.А. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011.

Офтальмология [Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. С.Э. Аветисова, Е.А. Егорова, Л.К. Мошетовой, В.В. Нероева, Х.П. Тахчиди. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. — https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423424.html

https://www.orpha.net

Дополнительная литература (рекомендуемая)[править]

Действующие вещества[править]

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Причины

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение

- Основные медицинские услуги

- Клиники для лечения

Названия

Название: Септооптическая дисплазия.

Септооптическая дисплазия

Описание

Септооптическая дисплазия. Врожденное заболевание, относящееся к порокам прозэнцефалической группы, характеризуется аномалиями развития зрительного нерва, гипофиза и прозрачной перегородки. Симптомами этого состояния являются нистагм и другие зрительные нарушения, признаки эндокринных расстройств (задержка роста и полового созревания), возможно развитие умственной отсталости. Диагностика септооптической дисплазии производится на основании данных общего осмотра больного, офтальмологических исследований, компьютерной и магнитно-резонансной томографии головного мозга, а также молекулярно-генетических анализов. Специфическое лечение не разработано, симптоматические мероприятия включают в себя коррекцию зрения и заместительную гормональную терапию при эндокринных расстройствах.

Дополнительные факты

Септооптическая дисплазия (синдром де Морсье) – врожденное нарушение развития головного мозга и зрительного аппарата различной (в том числе и генетической) природы. Причинами этого состояния, помимо генетических мутаций, могут выступать инфекции матери во время вынашивания ребенка, молодой возраст родителей, сосудистые нарушения у женщины. Название «септооптическая дисплазия» ввел французский педиатр Де Морсье, который в 1956 году составил наиболее обширное и полное описание этого состояния. В настоящий момент под синдромом Де Морсье врачи-генетики подразумевают только наследственную форму септооптической дисплазии. На сегодняшний день общая встречаемость этого заболевания (как приобретенных, так и наследственных форм) составляет примерно 1 случай на 10 000 новорожденных, мальчики и девочки поражаются с одинаковой частотой. Выраженность септооптической дисплазии может значительно отличаться у разных больных – от практически полного отсутствия симптомов до тяжелых нарушений, осложненных ДЦП, отставанием в физическом и умственном развитии.

Септооптическая дисплазия

Причины

Септооптическая дисплазия наследственного характера развивается по причине мутаций в гене HESX1, расположенного на 3-й хромосоме. Этот ген принадлежит к обширному классу гомеобоксных генов, принимающих активное участие в регуляции процессов эмбриогенеза. В частности, HESX1 регулирует эмбриональное развитие структур головного мозга (прозрачной перегородки, гипофиза, хиазмы, зрительного нерва), поэтому его мутации приводят к развитию септооптической дисплазии. Кроме этого, доказано участие данного гена в регуляции осевой и двухсторонне-симметричной структуры тела. На сегодняшний день выявлено четыре типа миссенс-мутаций гена HESX1, наличие которых обуславливает появление признаков септооптической дисплазии, все они наследуются по аутосомно-рецессивному типу.

Выраженность симптомов заболевания может существенно различаться – от незначительных зрительных нарушений (миопии, косоглазия) до яркой клинической картины со слепотой, гипопитуитаризмом и тяжелой умственной отсталостью. Исследователи пока не нашли взаимосвязи между типом мутации HESX1 и тяжестью симптомов септооптической дисплазии. Возможно, развитие этого заболевания является результатом совокупного влияния как внутренних (генетических), так и внешних факторов. Также остается неясным то обстоятельство, что у детей молодых матерей (в возрасте менее 23 лет) септооптическая дисплазия возникает чаще, а ее наследственная разновидность протекает намного тяжелее.

Патогенез септооптической дисплазии заключается в нарушении процесса дифференцировки эмбриональных тканей в области зачатков гипофиза, хиазмы, мозолистого тела и других структур мозга. По этой причине данное заболевание в тяжелых случаях может сопровождаться другими неврологическими симптомами – детским церебральным параличом, умственной отсталостью. Практически всегда при септооптической дисплазии выявляются те или иные нарушения зрения и эндокринные расстройства, обусловленные пороками развития гипофиза. Из-за этого возможно возникновение вторичных патологий, вызванных аномальной функцией желез внутренней секреции.

Симптомы

Возраст появления симптомов септооптической дисплазии сильно варьирует у разных больных, в тяжелых случаях диагноз может быть поставлен в первые дни и месяцы жизни, при стертой форме заболевания – лишь в младшем или даже старшем детском возрасте. Обычно первым проявлением патологии становится развитие горизонтального нистагма, обусловленное гипоплазией зрительного нерва. Еще раньше при осмотре ребенка могут определяться признаки эндокринной недостаточности гипофиза: гипогликемия, уменьшенный размер половых органов, аномальная желтуха. В редких случаях в первые месяцы жизни при септооптической дисплазии возникают судорожные припадки, длительное сохранение транзиторных рефлексов и другие неврологические нарушения.

Судороги.

Диагностика

Для определения септооптической дисплазии используются результаты общего осмотра больного, неврологические и офтальмологические исследования, магнитно-резонансная и компьютерная томография, молекулярно-генетические анализы. При осмотре может обнаруживаться отставание в физическом развитии (у детей раннего возраста), раннее наступление полового созревания (у подростков), признаки множественной гормональной недостаточности. Офтальмологическое обследование может выявить нистагм и признаки гипоплазии зрительного нерва – уменьшение размеров диска зрительного нерва, ослабление всех пиков на ЭРГ, полную слепоту. Однако по клинической картине диагностировать септооптическую дисплазию достаточно проблематично, поскольку это состояние характеризуется значительной вариабельностью симптомов.

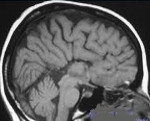

На магнитно-резонансной томографии определяется отсутствие или выраженное недоразвитие прозрачной перегородки, аплазия или гипоплазия зрительного нерва, в ряде случаев – недоразвитие мозолистого тела. Выявляются нарушения в формировании гипофиза, в особенно тяжелых случаях септооптической дисплазии могут обнаруживаться другие пороки центральной нервной системы, например, голопрозэнцефалия. Биохимический анализ крови позволяет подтвердить наличие недостаточности гормона роста (соматотропина) и других гормонов гипофиза. Молекулярно-генетическая диагностика осуществляется врачом-генетиком, производится прямое секвенирование гена HESX1 с целью подтверждения мутаций. Отсутствие генетических дефектов не является поводом для исключения септооптической дисплазии, так как заболевание может возникать вследствие причин ненаследственного характера. «Золотым стандартом» в диагностике этого состояния являются данные МРТ и КТ.

Лечение

Специфического лечения септооптической дисплазии не существует, применяют симптоматические и паллиативные лечебные мероприятия. При наличии эндокринных нарушений назначают заместительную терапию, схема которой зависит от характера гормональной дисфункции, что определяется в рамках анализа крови. В большинстве случаев септооптической дисплазии нарушения зрения практически не поддаются коррекции. Симптоматическая терапия включает в себя применение противосудорожных препаратов (при эпилептических припадках) и ноотропных средств, работу детских психологов с больным ребенком при умственной отсталости.

Основные медуслуги по стандартам лечения |

||

Клиники для лечения с лучшими ценами

|